「先生をやりながら趣味の時間は持てるの?」

プライベートを充実させている先生に、取材します。

今回は小学校で働く くろぺん先生(@totteokistory)に取材しました。

トークの引き出しを増やしたい方、話し上手になりたい方はぜひ参考にしてみてください!

くろぺん先生のプロフィール

![]()

| 名前 | くろぺん |

| 年齢 | 30代 |

| 勤務場所 | 小学校 |

| 勤務形態 | 専任 |

| ブログ | くろぺん先生のとっておきの裏話 |

| @totteokistory |

くろぺん先生の趣味は、小話づくり

くろぺん先生の趣味を教えてください!

趣味はとっておきの話づくりです。

小話になるおもしろい素材を見つけて、5分ぐらいの小話をつくって、子ども達に話す、ってことをしています

小話は5分ぐらいのお話ってことなんですね

そうです、5分で終わるというのがポイントです

学校で子ども達に話すためにつくっているんですか?

子ども達に話すためというのもありますし、自分が感動したことを小話として残しておくと、読書記録みたいな感じで何度も読み返すことができるという意味合いもあります

小話づくりを始めたきっかけ

小話づくりはいつ頃から始めたんですか?

大学院生の頃からなので、8年前ぐらいです

きっかけは何だったんでしょうか

大学院生のときの授業がきっかけです。

「小話というのは本屋で売っているような良い話集だけではなく、自分で面白いことを探してつくることができるものなんだよ」ということを教わりました。

そこからはまって、自分でもつくるようになりました

それはどんな授業だったんですか?

先生を目指す人が集まる大学院だったんですけど、その授業をしてくれた教授が小話を学校現場でされている方で、教えていただきました。道徳授業に力を入れている方なのですが、僕は小話づくりに興味が湧いたんです

始めてから8年でどのくらいの小話ができたんですか?

現在は436話です

小話はどうやってつくる?

すごいたくさんつくられてるんですね!

どうやってつくっているのか知りたいです

大きく分けて5つの力を使ってつくります。

- 探す力

- 作る力

- 話す力

- 見せる力

- 続ける力

これが、とっておきの話づくりにまつわる5つの力です

素材探し

じゃあまず「探す力」について、これは小話のネタ探しってことでしょうか

そんな感じですね。

最初は良い話集的な本を片っ端から読みました。「この話良いな」と思ったらそのまま話してみました。

最初は本のコピーだったんですけど、探す力が鍛えられると、自分で素材を見つけられるようになってくるんですね。世の中全部が素材になるんです。テレビもラジオも本も、人との会話も…

まずは本に載ってる小話から始めて、だんだん自分でつくれるようになってきた感じですか?

そうですね。

1番はじめにつくったのは『先生がペンギンを好きな理由』っていう小話なんですけど、まずは何も参考にせず、自分自身を見つめることから始めました。ペンギンという動物の生き様に感動したからつくったんです。

そこから一歩踏み出すと、自分にはない視点で小話をつくられてる方がたくさんいらっしゃるので、勉強のために良い話集からコピーすることを始めました。

さらにそこを抜け出すと、自分でつくり出せるステップにいけたかなぁって思います

小話づくりにおすすめの本、教えてください!

『やさしく、深く、面白く、伝わる校長講話』が最近読んでとても良かったです

「世の中全部が素材」ってことですが、例えばどんなときに「素材だ!」って思うんですか?

例えば、息子といっしょに『いないいないばあっ!』っていう幼児向け番組を観てたんですよ

NHKの番組ですね

ワンワン・うーたん・はるちゃんが出てくる番組なんですけど、素材を探そうと思って観てたわけじゃなく、息子が観てるからいっしょに観てたんです。

そこで、はるちゃんがクレヨンとか出してきて「この中で強い色って何色だと思う?」って聞く場面があったんです

強い色…難しい質問ですね

僕自身も今まで、色を強いか弱いかで見た経験がなかったんです。

はるちゃんは「黒色」って言って、なんでかというと「パトカーがすごい強そう、警察の人が強そう」。うーたんは「赤色」って言うんですよ。「消防車の色で、守ってくれそうだから」って。

「強い色は人によってちがうね」っていうシーンがあって

人によって答えが変わる問いですね

そういうところから「小話にできそうだな」って思うんですよね。

図工の授業とかで「みんなはどんな色が強いと思う?」「いろんな視点で色を選べると良いね」って感じでまとめたらおもしろそうだなって。

そんな風に、素材を探そうと思って観ている番組じゃなくても、素材から自然と近寄ってくるような感覚があります

疑問に思ったことが小話づくりにつながるって感じですか?

そうですね。でもシンプルに、感動するかどうかです。

自分の心が動いたら、それは小話になる可能性が秘められています。自分自身が「つまらない」と思ってることは小話にしにくいんですよね。

「おもしろい」って思ったらその勢いでつくっちゃうと、良い話ができたりします

自分の心が動いた話を元に小話を組み立てていくんですね

そうすると熱を持って話せるんです。ここがけっこう大事だと思っています

素材探しのアンテナは常に張ってるんですか?

この質問はよく聞かれるんですけど、今の自分と過去の自分でたぶん回答が変わるんです。

今の自分の回答だと、素材が勝手に近づいてくる感覚ですね。僕としてはアンテナ張ってないんです。無意識に聞こえてきたことやパッと見たもので頭が働いちゃって、勝手に小話ができるみたいな感じなんですよね

数をこなしてる人の言葉ですね…!

だけど5年くらい前だと、自分からアンテナを張って素材をつかみにいくっていう感覚でした。そのときは「新作をつくりたい」って気持ちが強かったので。

小学生が応募する作文の優秀作品サイトや、新聞のコラムを意識的に読んだりしていましたね

最初は自分から見つけにいく姿勢が大切ってことですかね

やっぱりその経験を踏んだからかなって思います。

最初のころは1話作るのに1〜2時間かかったりしていたんです。

今はもう頭の中で勝手に組み立てられて、それを言語化して原稿に起こすだけなので、早いと10~15分ぐらいでできます。ここまでくると全然大変じゃないです

小話の組み立て方

素材を見つけたら、先に話のゴールを決めてからつくるんですか?

素材によるんです。

素材に出合った瞬間「ゴールこれにしよ」って思いつくときもあれば、「導入の問いかけをこれにしよう」っていう始めの部分、「素材との出合わせ方をこれにしよう」っていう中間の部分をまず思いつくときもあります。

そこからちょっとずつ肉付けしていくんですけど、最初に3つの章立てをします

3つ章立ててからつくるんですね

「始め」「中」「終わり」で骨組みをつくることから始めます。

例えばさっきの『先生がペンギンを好きな理由』の話だと、ファーストペンギンってご存じですか?

知らないです

ペンギンって、エサを取りに行きたいけど海の中に天敵がいるので、なかなか飛び込めないんです。その中で飛び抜けた1羽が最初のペンギン、ファーストペンギンって言われるんですけど。

それを小話にするなら、「中」の部分で「どうしてファーストペンギンは飛び込めたと思う?」って聞くんです。聞き手に一番考えてもらいたいところを「中」にします

「中」で問いかけですね

終わりは「自分ごと」として終わってほしいんです。

「どこかのペンギンの話」で終わるんじゃなくて「自分だったらどうかな」っていう風に締めたいんですよ。

ちなみにどうしてファーストペンギンが飛び込めるかっていうと、安心して戻れる居場所があるからなんです

なるほど…

ペンギンってすごい寒い中で体を寄せて温めあったりするんですけど、一番外側のペンギンはちょっとずつ中に行って、中のペンギンは外に行くんですよね。

日頃からそういう助け合いをしてるからこそ、そこが安心して過ごせる居場所になっていて、「だからこそファーストペンギンっていう一歩踏み出せるペンギンが現れるんだよ」って話を「中」でするんです。

実はファーストペンギンっていつもちがうペンギンなんですよ

決まったペンギンってわけじゃないんですね

だから小話の「終わり」で、それをクラスに落とし込むんです。

「ペンギン達に負けない助け合えるクラスになりたいのか、それともペンギン達に負けちゃうような助け合えないクラスになりたいのか、みんなだったらどっちのクラスにしたい?」って聞きます。

「ファーストペンギンみたいにどの子も勇気を出して挑戦できるような、お互い助け合える学級にしていこうね」という落とし所にすると、自分ごとと捉えて話が終われるんです

小話の組み立て方がわかってきました…!

思い浮かんだ話はどうやってストックしてるんですか?

まずWordに原稿を書きます。

原稿が完成したら音読。書き言葉と話し言葉はちがうんですよね。書いた言葉が実際に話すとどういうニュアンスで伝わるかっていうのは音読してみないとわからないので。

それが終わったあとにパワーポイントを作ります、見せるための作業ですね。原稿に対して画像を出す演出とか。実際子ども達の前ではパワーポイントを見せながら話すっていう感じでつくっています

聞き手の興味を惹く方法

小話づくりの「始め」の部分はどんな風につくるんですか?

「始め」はかんたんに言うと「興味を惹きつける」です。

やっぱり始めで興味がわかないと、話を聞きたいと思わないですよね

確かにそうですね

ぜんぜん興味がなかったとしても、何か「おっ」て思うような仕掛けがあれば興味を惹くことができます。

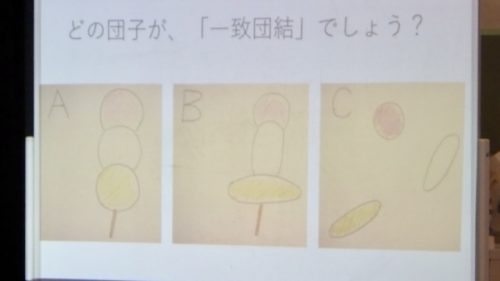

例えば、ポスターが素材のときは一部を隠すんです

ポスターに書いてある文を隠すんですか?

絵や文字の一部を隠したりして「ここに当てはまる言葉って何だと思う?」って聞くところから始めたりします。

それが興味を惹きつける「始め」ですね

ほかにも興味を引くコツってありますか?ぜひ知りたいです!

興味を引きつけるために間を大事にしています

間!例えばどんな感じですか?

さっきのペンギンの小話を話すときだと、

「どうしてファーストペンギンは飛び込めたと思いますか?…………………………………

……………………

答えは……………………

安心して 戻ってこれる 居場所があるからなんです」

って、ちょっとためるんです。それだけで「答えなんだろう?」って惹きつけられる。

実際に僕のTwitterで公開してる小話の原稿には「ここで少し間を置く」と書いている箇所がたくさんあります

私は聞き手の反応が怖くて間が取れないことがあるんですけど、自分のペースで話すコツはありますか?

「自分のペースで」というよりは、僕はどっちかというと聞き手のペースで話しているんですよね。間を取っているあいだは聞き手の反応を見ているんです。

やっぱり間がないと、その話を受けて考える時間がないんですよね

子ども達の顔を見て反応に合わせていくんですね

だからその子達が「いま考えてるな」って思うほど間を長く取ります。反応がすぐ返ってきたら間を短く取ります。

聞き手に合わせながら間を調整していくと、こっちも落ち着いて話せます

もし反応の薄い子ども達だったらどうしますか?

2つ気をつけていることがあって、1つは、引き出しをいくつか持っておくんです。

間をおくだけじゃなくて見せ方を変えるとか、話の強弱や抑揚を変えてみるとか

話に強弱があると「おっ」と思いますね

興味を惹く引き出しをいくつか用意しておいて、いろいろ試してみる。

それで聞き手の反応が良くなればこっちのもんだし、悪かったとしてもそれは自分の勉強になって「次の話ではこうしてみようかな」って繋げられます

その引き出しはどうやって増やしたんですか?

これはもう続けたからに尽きると思います。

やっぱりまだ100話以下のときは下手くそだったんですけど、何100話とつくって、いろんな子どもたちの前で披露する中で磨かれていきました。

特別支援学級の子達に披露したこともありますし、いろんなタイプの子ども達の前で披露してく中で磨かれていった感じですかね

たくさん数をこなす中で試行錯誤があったんですね。

もう1つは何ですか?

2つ目は心構えの話なんですけど「1人に届けばいい」と思っているんですよ

1人、ですか

クラスって30数人の子どもがいますよね。だけどその中で、たった1人だけでも「今日のファーストペンギンの話すごい良かった」って言ってくれる子がいれば、もうそれでOKなんです。

1人に届くんだったらそれはもう「話した意味がある」って思っています

それなら気楽に話せそうな気がしてきました。

くろぺん先生のお話し上手は経験から培われたんですね

僕は全然センスがないタイプだと思うので、やっぱり経験で磨かれたところはあるかなって思います。

あと「自分がこの話を聞く側だとしたら面白いか」っていうのはいつも考えてますね。原稿の段階で「この話おもしろくないな」と思ったらボツにしちゃいます

原稿で手応えを感じた話はやっぱり子ども達からの反応も良いんですか?

その方が良かった経験は多いですね。

やっぱり自分が面白いと思ってる話って、熱を持って話せるんです。ちょっとくらい話の組み立てが下手でも気持ちが伝わるんですよね。

「おもしろそうにしゃべってくれてるからこの話おもしろいのかなぁ」って聞き手に伝わる感じかな

自分の熱量が聞き手にも伝わるわけですね。

小話を披露するって、やったことがない私からすると「なんでそんな大変そうことやってるんだろう」って思ってました

それはたぶん良い話をしようって意識が強いからだと思うんですよ。

僕の言ってる「とっておきの話」っていうのは良い話じゃなくていいんです

良い話じゃなくてもいいんですか?

“とっておき”っていうのは“自分にとって、とっておきかどうか”ってのが基準なんです。だから自分が面白いと思えばもうつくっちゃえばいいと思うんですよ。

自分にとってのとっておきの話が、聞き手の中でたった一人でも良いから「私のとっておき」って思ってくれる子がいれば、それはもうとっておきの話として完成してるんです。

そこのハードルを低く捉えればきっと「誰でもとっておきの話クリエイターになれます」ってみなさんにお伝えしたいです

子ども達の行動が変わる小話

最近子ども達から反応が良かった小話はありますか?

『これから親切』ですかね

どんなお話なんでしょうか

親切って「その場で親切すること」っていうイメージがあると思うんですけど「これから来る人のために親切する」っていう話です。

エピソードとしては、電車に乗ったら乗客がいるのに座席が全部空いていたんですよ。どうしてかなと思ってたら、そのあとお年寄りが乗ってきたんです。これからお年寄りが乗ってくるのをみなさんわかっていて、譲ろうと立ってたんですね。それに感動してこの小話を作りました。

「こういうこと学校生活でもいろいろあるんじゃない」って最後に投げかけて終わる小話なんです

置き換えていろいろ考えさせられますね

そしたら子ども達から「トイレのスリッパを揃えることも『これから親切』だよね」っていう意見が出ました。机と椅子を揃えるとか、これから使う人のために整理整頓するっていう動きが出たんです。

この小話がきっかけで子ども達の行動が変わったっていうのは、手応えがあったかなって思います

子ども達の行動が変わるような話って良いですね

そうですね。話した甲斐があるというか

子ども達の行動を変えるってことはいつも意識しているんですか?

行動が完全に変わるって難しいと思うんですけど、種まきはできると思うんです。それがいつ芽吹くかっていうのはたぶん聞き手次第だと思うんですけど、種はまいておきたい。

種はなるべく自分自身が感動したものであってほしいし、聞き手の子ども達が「今まで考えたことなかったな」って思うような種まきを意識しながら話をつくってますね。そうすると行動に繋がりやすいかなって思います

小話はいつ話す?

小話は学校でいつ子ども達に話すんでしょうか

昨年度は帰りの会です。試行錯誤しながらだったんですけど、「良い話聞けたな」っていう気持ちで帰してあげたくて。

その前の年と今年度は朝の会ですね。これは1日の始まりにそういう話を聞いて「それを意識しながら1日を過ごしてほしい」っていう願いがあるんです

小話のねらいによって話すタイミングも変わるんですね

例えば『これから親切』の話だと、「今日の朝くろぺん先生が話してくれたなー」って意識しながら1日過ごしている子がいるんですよ。それを帰りの会で「今日こんな子がいたんだよ」って紹介できるんです。

そうすると小話と行動、教師の価値づけが繋がっていくので、そういう意味合いで朝の会に話すのがベストかなと判断します

趣味の時間のつくり方

毎日お仕事忙しいと思うんですが、小話はいつつくっているんですか?

朝が多いですね。いま子育て中だから本当に自分の時間がなくて。

やっぱり朝早く起きて出勤するまでの間が一番自分の時間として確保できるので、朝が多いです

夜よりも朝の方が時間が取りやすいですか?

時間が取りやすいってのと、あと朝の方が頭が冴えてます。夜は疲れたりしてるので。

夜中に勢いでつくった話も起きて読み返すと「なんだこの話」ってなったりするんですよ。それを防ぐためには朝の方が良いかなって思いますね

小話づくりは教師におすすめか

小話づくりは学校の先生におすすめですか?

これはおすすめです。楽しいと思うほど自分のライフワークにもなると思っているので、絶対おすすめですね

子ども達に影響を与えられるかもしれないし、自分の引き出しも増えていきますもんね

そうですね。

小話づくりの仲間がたくさん増えていただけたら、交換できるんですよ。自分の周りで今そんなコミュニティができ始めてはいるんですけど、新しい仲間もいてくだされば嬉しいなぁと思うので、おすすめします。

誰でも「とっておきの話クリエイター」になれますよ

くろぺん先生、素敵なお話をありがとうございました!

インタビューまとめ

- 小話とは「5分で話せるとっておきの話」

- 最初はコピーから、数をこなせば自分でつくり出せる

- 世の中全部が素材

- 自分ごととして捉えられるよう話を締めくくる

- 話す心構えは「1人に届けば良い」

- 小話は子ども達の行動を変える種まき

この記事に出てきたもの

くろぺん先生のほかの記事はこちら↓